Von Andreas Schwander

Kaum ist ein Mensch auf der Welt, hat er Wunden am Nabel, bei der Blutentnahme am Fuss des Säuglings, und wenn er sich erst mal krabbelnd vorwärtsbewegt, gibt’s erst recht immer etwas zu heulen, zu heilen und zu pflastern. Da mag es seltsam klingen, dass Wundheilung in der Medizin ein grosses und noch immer unbewältigtes Thema ist. Die meisten Wunden verheilen relativ schnell. Doch es gibt Wunden, die sich nicht schliessen wollen. «Nicht verheilende Wunden sind ein riesiges Problem in der Medizin», sagt Heinz Ruffner, Direktor in einer Abteilung bei Novartis, der auf dem Gebiet der regenerativen Medizin tätig ist. Er betreut ein Forschungsprojekt, das erst einmal herauszufinden versucht, weshalb gewisse Wunden heilen und andere nicht. Denn das weiss man noch immer nicht genau. In Spitälern und Altersheimen ist das «Wundliegen» gefürchtet. Wenn bettlägerige Patienten lange mehr oder weniger bewegungslos liegen, bilden sich Druckstellen. Dort wird das Gewebe schlecht durchblutet und stirbt ab. Es entstehen nässende Wunden, die sich dann kaum mehr verschliessen.

Ähnliche Probleme gibt es auch bei gelähmten Patienten und Diabetikern, welche an den betroffenen Stellen häufig kein Schmerzgefühl mehr haben. Die Wunden werden deshalb oft gar nicht beachtet und viel zu spät behandelt, was bis zu Amputationen führen kann. Und dann fängt das Problem erst an. Nach einer Amputation aufgrund eines diabetischen Fuss-Ulkus stirbt innerhalb von drei Jahren rund die Hälfte aller betroffenen Diabetes-Patienten. Diese Gruppe ist sehr gross. Allein in den USA gibt es fast 26 Millionen Diabetiker, 8,3 Prozent der Bevölkerung. In der Schweiz ist der Anteil prozentual etwas tiefer, es sind aber trotzdem rund 500 000 Menschen, die an Diabetes erkrankt sind.

Wundliegen ist ein grosses Problem in den Spitälern

«Wundheilung ist ein sehr grosses Thema», sagt auch Dirk Johannes Schaefer, Chefarzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie am Universitätsspital Basel. Wundversorgung ist praktisch auf allen Abteilungen des Spitals nötig, und wenn die Heilung einer Wunde schlecht ist, ob nun bei einer Blinddarmoperation oder einem offenen Beinbruch, verzögert das die gesamte Heilung stark, ganz abgesehen von den heftigen Schmerzen und allen daraus folgenden Komplikationen wie etwa Infektionen und anderen Folgeerkrankungen, an denen die Patienten dann leiden.

Schlechte Wundheilung verursacht aber auch im Spital massiv höheren Aufwand fürs Personal und damit auch viel höhere Kosten. Doch das Problem reicht weit über das Spital hinaus und in den Alltag der Patienten hinein. Menschen mit schlecht heilenden Wunden haben eine massive Beeinträchtigung in ihrer Lebensqualität, können länger nicht arbeiten und sind länger auf fremde Hilfe angewiesen, auch wenn sie das Spital längst verlassen haben. Die Situation wird sich zudem in den nächsten Jahren massiv verschärfen. In den Spitälern wird gespart, und weniger Pflegende müssen für mehr Patienten sorgen. Gleichzeitig werden nun die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer, jener Menschen, die zwischen 1945 und 1966 geboren wurden, immer älter und damit in der Regel auch gebrechlicher. Allein schon die schiere Grösse dieser Patientengruppe bringt Spitäler und Heime an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die beiden Trends von weniger Geld und Betreuung pro Patient und zahlenmässig deutlich mehr gebrechlichen Patienten werden das Problem in den nächsten Jahren verstärken. Wenn nicht Wege gefunden werden, welche die Wundheilung stark verbessern, werden künftig Hunderttausende von Patienten zusätzlich an sich nicht schliessenden Wunden leiden, allein schon deshalb, weil die Betreuungskapazität und damit die Aufmerksamkeit fehlen.

Einseitige Erfahrung aus dem Militär

Über die Wundheilung weiss man vieles und doch nichts Genaues, obwohl sie eine der ältesten Disziplinen der Medizin ist. Typischerweise war die Wundversorgung immer auch eine militärische Disziplin. Davon waren sehr viele Menschen betroffen, und Mediziner konnten entsprechende Erfahrungen damit machen. Es hatte aber auch den Nachteil, dass die Behandlungen hauptsächlich durch Männer an relativ jungen, gesunden Männern durchgeführt wurden. Dadurch war die Erfahrung und auch die behandelte Patientengruppe sehr einseitig ausgerichtet, biased, wie es in der Wissenschaft heisst.

In der zivilen Welt dagegen verletzten sich Kinder wie Greise. Und es waren vor allem die Frauen, die «Kräuterweiblein», die sich darum kümmerten und ihr Wissen weitergaben. Doch dieses Wissen reichte meist nicht bis ins Militär. In der Militärmedizin wurde deshalb vor allem mit verschiedenen Verbandstoffen und Binden experimentiert. Die desinfizierende und entsprechend heilende Wirkung von Arnika, Kamille oder Ringelblumen, welche die frühe Granulationsphase in der Wunde fördert, ging dagegen beim Militär nach und nach vergessen, allein schon weil die Pflanzen im Gegensatz zu Leinen- und Baumwollbinden viel schwerer in den von Armeen benötigten grossen, standardisierten und lange haltbaren Mengen zu beschaffen gewesen wären. Ebenfalls zu den traditionellen, durch Beobachtung und «Try and Error» gefundenen Methoden gehört die Grossmutterpraxis, Honig in eine Wunde zu schmieren. Das ist durchaus sinnvoll, wie Dirk Schaefer erklärt. Denn Honig enthält verschiedene Zuckerarten, welche den Heilungsprozess in der Wunde anregen. Warum das so ist, weiss man allerdings nicht.

Reinigen, desinfizieren, Heilung anregen und die Wunde schützen, diese beiden Grundsätze ziehen sich durch alle Behandlungsmethoden. Dazu zählt auch der traditionelle Verband mit Moos. Moose gehören zu den ältesten Pflanzen auf der Welt. Sie absorbieren Flüssigkeit, haben eine sehr starke Filterwirkung, schliessen Schwermetalle ein, töten Pilze und Bakterien ab und sind damit antiseptisch. Deshalb wurden sie jahrhundertelang als direkte Wundauflage verwendet.

Das letzte neue Medikament zur Wundheilung wurde von der Arzneimittelbehörde FDA im Jahr 1997 zugelassen und wirkt nur bedingt.

Wundheilung von Anfang an verstehen

Heinz Ruffner rollt das Problem ganz von vorne auf und spricht bei der Erforschung der Wundheilung von einem «holistischen Ansatz», einer ganzheitlichen Sichtweise. Er will Wundheilung verstehen und auch herausfinden, an welchen Punkten die bestehenden Methoden anknüpfen. Daraus soll die Erkenntnis entstehen, weshalb sich die einen Wunden verschliessen und andere nicht. Erst dann kann man mit neuen Denkansätzen neue Medikamente entwickeln.

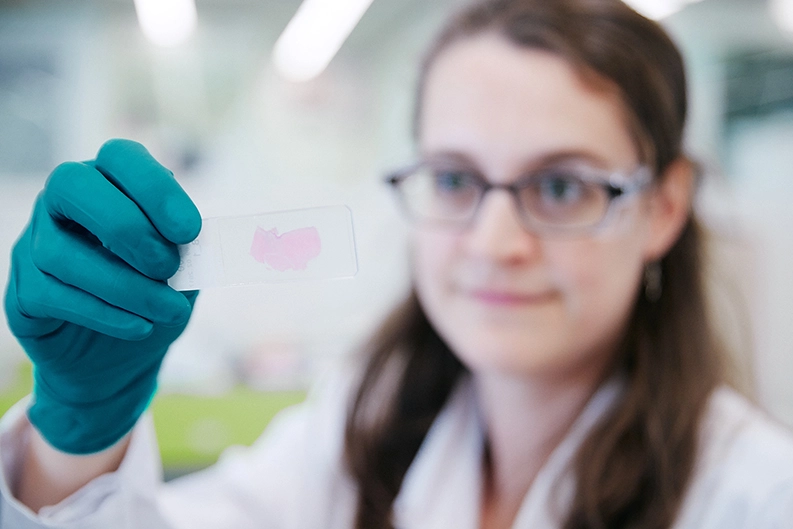

Dirk Johannes Schaefer beliefert die Forschungsgruppe von Heinz Ruffner mit Hautproben. Erst waren es gesunde Proben, mittlerweile sind es auch Proben von Patienten, deren Wunden nicht verheilen.

Der Prozess der gesunden Heilung ist gut dokumentiert. So weiss man etwa, dass in der akuten Phase innert Minuten die Blutgerinnung einsetzt und gleich darauf die Immunreaktion, oft in Form einer Entzündung. Dann erfolgt in der Granulationsphase eine erste Gewebeverbindung, welche die Wunde nach und nach mit Gewebe auffüllt, bevor die Wunde schliesslich von der äussersten Hautschicht verschlossen wird. Doch dann beginnen die Rätsel. So dauert die Entzündungsreaktion oft viel länger, als sie normalerweise sollte. Weshalb das so ist, weiss man nicht.

Wenn das «Heilungsorchester» falsch spielt

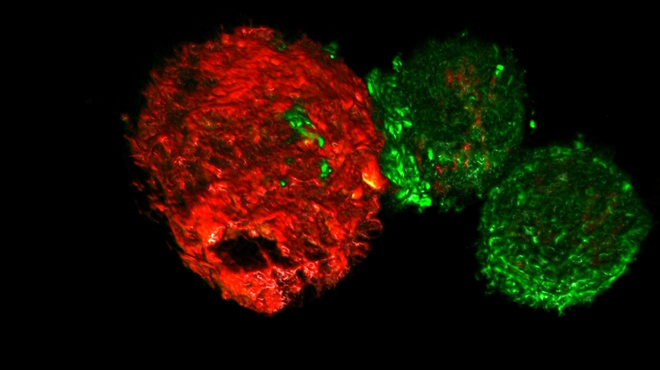

Das Team von Heinz Ruffner analysiert deshalb erst einmal auf den gesunden Hautproben mit einer RNA-Analyse, welche die Aktivität der Gene in den Hautproben zeigt. Diese Analyse entspricht einem Bohrkern in der Geologie. Sie zeigt schön aufgereiht, welche Gene nötig sind, um eine Wunde zu verschliessen. Dabei wird festgestellt, welches der vorhandenen Gene wie oft «abgelesen» wird. Diese Analyse zeigt, wie aktiv die einzelnen Gene in einer gesunden Haut sind und wann sie zum Einsatz kommen. Dirk Johannes Schaefer spricht da von einem «Heilungsorchester», bei dem jedes Gen ein Instrument darstellt.

Allerdings macht nur das Vorhandensein des Orchesters noch keine Musik beziehungsweise keine Wundheilung. Es wir erst ein Konzert draus, wenn jedes Instrument an der richtigen Stelle richtig spielt. Im Vergleich mit dem Orchester sind die Gene (DNA) die Instrumente und die RNA die Musiker. Parallel dazu werden auf den Proben Färbungen für unterschiedliche Proteine gemacht, welche nach Vorgaben der RNA hergestellt werden und in den Hautzellen die verschiedensten Aufgaben erfüllen, analog zur Musik. Um die Wirkung der einzelnen Proteine zu bestimmen, können diese in Hautmodellen, welche im Labor mit menschlichen Zellen künstlich erzeugt werden, untersucht werden. Diese Versuche können zu Erkenntnissen führen, weshalb Wunden schlecht oder gar nicht heilen.

Computer vergleichen die genetischen Abläufe

Wie bei einem Orchester gibt es viele Möglichkeiten, Beethovens 5. Symphonie zu spielen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, die man besser oder schlechter finden kann, mit unterschiedlich grossen und unterschiedlich guten Orchestern. Und manche Orchester scheitern kläglich an der Aufgabe. Diese unterschiedlichen Interpretationen desselben Heilungsprozesses nennen sich laut Ruffner «molekulare Pathways», unterschiedliche Wege, die zum selben Ziel führen sollen. Eine der Forschungsaufgaben von Novartis ist es nun, diese Pathways miteinander zu vergleichen und herauszufinden, welche häufiger erfolgreich sind und welche weniger häufig. Heinz Ruffner will aber auch herausfinden, auf welchen Pathways die Musik in der Hälfte des Konzerts abbricht, weil das Orchester aus dem Takt gerät oder einzelne Stimmen oder Instrumente fehlen oder zu laut spielen.

Diese Disziplin nennt sich «Bioinformatik». Dabei werden die genetischen Datensätze sowohl der gesunden wie auch der kranken Gewebeproben miteinander verglichen. Das Resultat ist ein statistisches Modell, das zeigt, welche genetischen Muster die grössten Heilungschancen versprechen und wo allenfalls eine neue Therapie eingreifen muss. Man kann sich das so vorstellen wie die Radiosendung «Diskothek im Zwei» auf Radio SRF 2, bei welcher Musiker, Kritiker und Komponisten die Interpretation klassischer Musikstücke diskutieren. Doch während ein klassisches Orchester aus 60 bis 80 Musikern besteht, sind die «Genorchester», welche Novartis nun analysiert, viel grösser. Eine einzige Zelle enthält rund 20 000 Gene. Dies erfordert eine gewaltige Rechenleistung, die erst seit wenigen Jahren zur Verfügung steht.

Dazu kommt, dass diese Aktivitäten der Gene lange nicht bei allen Hautproben gleich sind und deshalb oft nicht einfach miteinander vergleichbar sind. Genauso wie schon die frühen Wundärzte ihre Erfahrungen vor allem mit verletzten Soldaten sammelten, stammen sehr viele gesunde Wundproben in bisherigen Studien vor allem von chirurgischen Eingriffen bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Patienten(-innen), u. a. von relativ jungen, aktiven Leuten mit gut funktionierenden Organen und einer guten Durchblutung. Das ist genau das Gegenteil jener Leute, bei denen das Problem am grössten ist, alten, bettlägerigen, übergewichtigen Patienten oder Diabetikern.

Durchblutung, Vakuum, Stammzellen

Bis zu einem Durchbruch oder gar einem Medikament oder einer Therapie, die die bisherigen Wundheilungsprozesse signifikant verbessert, dürfte es noch eine Weile dauern. Und doch ist es für Dirk Schaefer wichtig, dass überhaupt daran gearbeitet wird und dass man sich wirklich alle Aspekte ansieht. So hat es in den letzten Jahren, wenn nicht bei den Medikamenten, dann doch wenigstens bei andern Behandlungsformen, Fortschritte gegeben.

So gibt es mittlerweile Verbände, die über der Wunde ein leichtes Vakuum aufbauen und damit die Wunde entlasten. Hoffnung setzt Schaefer auf Methoden, welche die Sauerstoff- und Blutzufuhr zu den Wunden verbessern, welche den Stoffwechsel stimulieren, oder auch auf regenerative Prozesse, welche mit Blutstammzellen arbeiten, die direkt in die Wunde appliziert werden. Das alles schaut sich auch Heinz Ruffner an, während er versucht, dem Geheimnis der Wundheilung auf die Spur zu kommen.

In vier Phasen zur Wundheilung

Grundsätzlich verläuft die Wundheilung in vier Abschnitten. Gleich nach der Verletzung innerhalb von Sekunden setzt die Blutgerinnung ein, welche die Wunde möglichst schnell verschliesst. Nach wenigen Minuten beginnt die zweite Phase mit der Immunreaktion, mit der Immunzellen allfällig eingedrungene Keime angreifen und vernichten. Das zeigt sich mit leichten Entzündungen und Schwellungen. Nach ein paar Stunden startet die Granulationsphase, bei der Unterhaut und Fettgewebe neu entstehen und die Wunde von unten her geschlossen wird. In der vierten Phase schliesslich regenerieren sich auch die oberen Hautschichten, Schorf fällt ab, und im schlimmsten Fall bleibt eine Narbe.

Doch vor allem bei Diabetikern, aber auch bei bettlägerigen Patientinnen und Patienten mit Durchblutungsstörungen verschliessen sich Wunden nicht. Oft werden sie sogar grösser und reichen dann bis in die untersten Hautschichten, wo sie nur schwer zu behandeln sind.